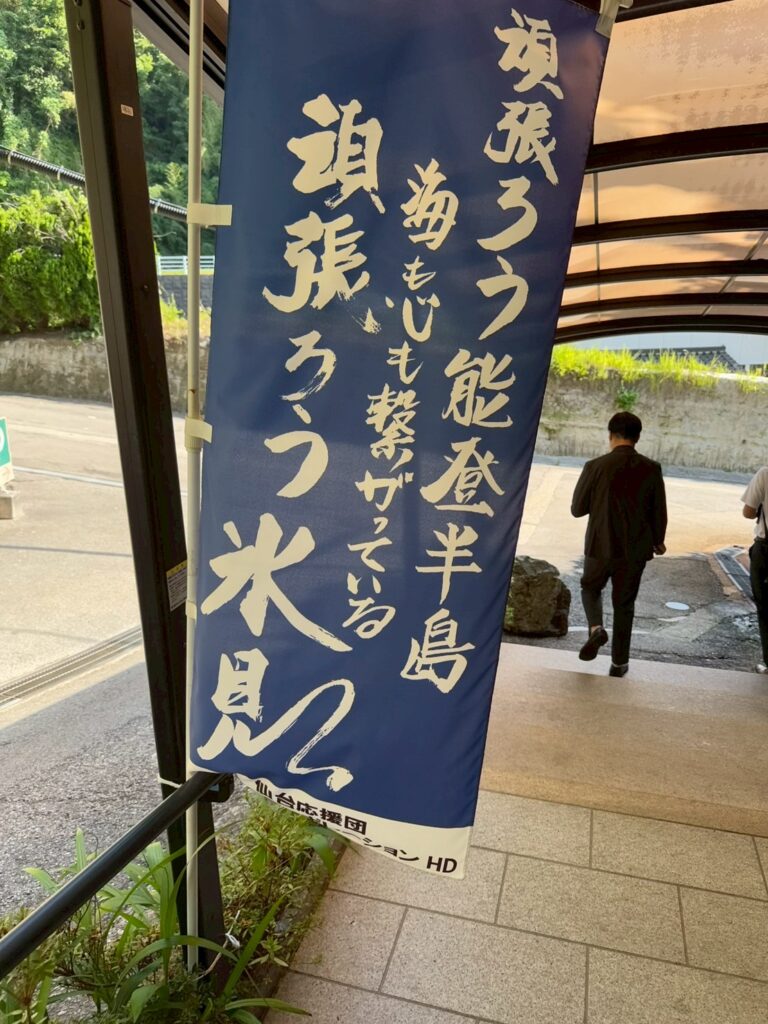

令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた富山県氷見市・石川県珠洲市を訪問し、現地の復旧・復興の歩みを学ばせていただきました!

災害対策調査部会の皆さま、現地でご対応いただいた職員の皆さまに心より感謝申し上げます![]()

今回の学びを、今後の本市の防災・復興政策、特に「事前復興まちづくり計画」へしっかりと還元してまいります。

・地盤工学の専門家や国交省の支援のもと「地下水位低下工法」を推進

・液状化エリアでは罹災証明の発行や対象範囲設定に多くの課題

・公共施設と宅地が混在するエリアにおける“一体的な対策”の必要性

・被災者の「暮らし」と「地域のつながり」を守る災害公営住宅の整備

![]() 【研修②】災害VC(ボランティアセンター)の設置・運営(氷見市社協)

【研修②】災害VC(ボランティアセンター)の設置・運営(氷見市社協)

・発災からわずか5日で立ち上げ!

・社協が重層的支援体制事業と連携し、財源確保と相談窓口の一本化を実現

・県外社協との協定による広域連携もスムーズ

・“平時の備え”が“有事の柔軟性”を生むことを実感

![]() 【研修③】廃校を活用した庁舎整備(氷見市)

【研修③】廃校を活用した庁舎整備(氷見市)

・旧体育館を市役所へコンバージョン

・コンパクトな市役所機能と施設統合の可能性

・今後の公共施設マネジメントにおける有効なヒント

![]() 【研修④】被災現場と町内会の対応(氷見市 比美乃江公園)

【研修④】被災現場と町内会の対応(氷見市 比美乃江公園)

・公費解体の現場視察、課題を地元町内会長・光澤県議より直接ヒアリング

・地籍調査の遅れが、復興の足かせに

・“法制度の見直し”を現場目線で進めることの必要性を再認識

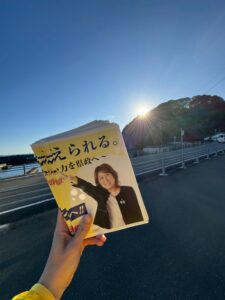

![]() 【研修⑤】珠洲市の復旧・復興計画と現場視察

【研修⑤】珠洲市の復旧・復興計画と現場視察

・真浦漁港、仁江地区の土砂災害、大谷町、正院小学校仮設住宅を視察

・法面崩落、道路損壊、海岸隆起など地殻変動の大きさに衝撃

・インフラ再建だけでなく、地域の「暮らしの再生」そのものが問われている

コメント